时间:2022-05-06 01:11:03 来源:明清史研究 点击数:242749

摘要 : 明弘治至隆庆的 80 年间,苏州地区府州县成型方志修纂处于宋元以来的高峰期,以丁忧、 致仕官员领衔的居乡士绅掌握了书写各自属地方志的优先权。吴宽、王鏊等九位来自吴县、长洲的在地士绅,凭借各自仕宦经历、科举功名、本人或家族的交游网络成为正德《姑苏志》的书写者,拥有将私人书写转化为地方公共书写的便利,但化私为公的程度有限,更主要地体现了他们接续前贤为地方存史的目的,以及带有个人色彩的地方文化表达。

关键词 : 姑苏志; 地方志; 苏州; 明代; 士绅

近 30 年来,作为宋元以降区域社会历史研究的文献基石,地方志的史料价值在相关新旧 议题的展拓过程中一再得以彰显①,而其本身 也越来越经常被视作一类经由建构而成的历史 “文本”,由此延伸出若干体现社会文化史研究 旨趣的问题,丰富了我们对传统社会后期历史 进程的认知② 。地方志的研究定位由资料转向 对象,一方面延续了清儒对其可信度、指导观和 覆盖面的批评立场,但更为重要的推力则是最 近十余年中以强调社会分析与文化诠释相结合 为特色的社会文化史的理念与方法③ 。一向被视作具有公共历史存记性质的地方志,既无法 再以客观来标示自己,也不是具文的官方典籍, 而是拥有文化优势、掌握书写权力的在地官绅表达个人主张、谋求家族利益的对象和途径。

初刻于正德元年( 1506) 的《姑苏志》,是继洪武十二年( 1379) 《苏州府志》之后明代第二部也是最后一部苏州府志,在记录明代前半期苏州地方社会整体历史方面所具有的官方唯一性保持了将近两个世纪,直至康熙三十年 ( 1691) 清代首部府志问世。目前有关《姑苏志》的研究侧重其体例、内容等文献价值①,实际上是将书写者的主体性与书写行为的能动性 视作不辩自明的范畴,这不利于我们辨认方志 修纂现象背后纷繁复杂的权力关系及其与地方社会历史建构过程之间的联系 。谁能跻身明代苏州方志的书写者之列? 这些书写者怀着怎样的初衷、目的与意愿参与到地方历史的建构中来? 在这一过程中,他们通过何种方式确认自己所拥有的文化权力? 本文试从这些问题出发,以《姑苏志》的编纂为例,透过明代苏州方志书写过程中的权力关系,为我们习以为常的历史增加一个可能的诠释维度。

一、谁来修纂 : 宋元明苏州方志的书写

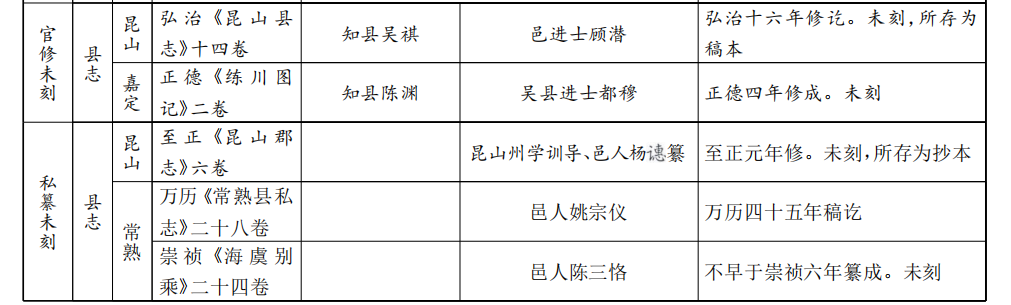

苏州地区以郡 ( 府) 、县为书写范围的成型方志,大致自宋代以来逐渐出现和发展,历元至明,现存郡府志 4 部、州县志 25 部②,其中宋志 4 部、元志 1 部、明志 24 部,此外,未成、佚失的数量亦颇可观③ 。通过分析上述 29 部苏州方志的修纂组织与时间 ( 详见表 1 ) ,我们可以较 为充分和深入地认识明代苏州方志书写究竟具有怎样的延续性与时代性,从而在一个较为宽 广的视界中理解《姑苏志》的修纂背景。

通过表 1 可知,宋元明时期苏州方志修纂形态具有自己内在的理路,这是影响方志书写者组成的结构性背景。

其一,官修官刻是宋以降苏州方志书写及 呈现的主要方式 。从修成的志书数量来看,在 表 1 所列 29 部传世苏州方志中,官修之志为 22 部 。考虑到私纂府、州志的卢熊、杨 曾经 各居教谕、训导之职,出自二人之手的志书亦可计入“准 官 修”之 列,以其必得府库典籍之助 也 。从拥有刻本而得传世的志书数量来看,官 刻之志有 23 部 。未刻的弘治《昆山县志》、正 德《练川图记》是官修的县志,一般而言若无特 殊情况,按例是应当由官府予以刻印的。

其二,府州县正官是同级政区方志书写的 主导力量,具体编纂工作则由本邑居乡士绅负 责 。官修方志的几个关键环节,如修志议程的发起、主纂人选的择定、梓刻事务的统筹,无不仰仗知府、知县及知州居间提调 。而在表 1 所 列苏州方志中,正德《练川图记》之外,不论官修私纂,本县人书写本县方志成为惯例 。府志的书写者自两宋之 际 即 归 于 吴、长 洲 二 县 士 绅① 。并非巧合的是,府志与州县志的书写者 向无兼例,如若府、县志以同等的频度修纂,这将给予倚县士绅更多书写方志的机会 。但从下 文的分析来看,这样的优势实则无从体现。

其三,12 至 17 世纪,苏州地区方志修纂存 在明显的高低峰时期,府志、各州县志的修纂频度并不一致,不同年代的各县士绅并不同享均 等的机会跻身方志书写者的行列 。虽然表 1 所 示诸志远非三朝修志全貌,不宜据此得出最接 近事实的统计数字,但就方志书写者而言,所修方志是否能够克终而示后,显然是体现自己书写价值乃至文化权力的前提 。从 这 个 角 度 而 言,我们或可将存世方志修刻时间的分布近似视同书写者行使文化权力的分期。

生活在 13 世纪至 15 世纪后期的苏州士 绅,即使曾经拥有过书写方志的机会,也很少能 够借此为本人及家族谋取利益 。 明代苏州一府 八州县中,太仓州、崇明县以新附故不表,吴、长 洲、吴江、嘉定四县晚至 15 世纪后期至 16 世纪 初才开始陆续建立起各自志书的文本之链 。而 府志及常熟、昆山二县志的书写者虽然能够接续自南宋以来的志书文本,但在 14 至 16 世纪 中,这套序列也已中断了百数十年。

15 世纪 90 年代至 16 世纪 70 年代是苏州 地区方志修纂的高峰期,这八十多年中修成存 世方志 15 部,占整个明代总量的 62.5% 。 虽 然 17 世纪前 40 年中亦修成存世方志 8 部,但 其中一半均系私纂之常熟县志,这个时期苏州全府的方志修纂显然已经进入低潮期。

明代苏州府县志书整体续修的间隔期,以昆山、常熟为短,嘉定、太仓次之,崇明、吴江再次之,而府志及吴县、长洲县志续修间隔最长。 以志书刻讫(未刻以纂讫) 作为修成标志,据以考察明代苏州府并各县志书的修纂间隔,吴县志、府志、崇明县志、吴江县志均为二修,分别间 隔 133 年、128 年、100 年、73 年 ; 昆山县、嘉定 县、太仓 州 志 书 均 历 三 修,各 自 间 隔 35 和 38 年、48 和 58 年、48 和 94 年 ; 长洲县志虽曰二 修,期间仅隔 22 年,但维持前志框架不改,仅仅 增补了 10 卷《艺文志》; 常熟县的情况比较特 殊,16 世纪前期的 36 年间先后修成 2 部方志, 17 世纪的前 40 年里陆续纂成 4 部县志。

综上所述,苏州地区的府志与州县志修纂 一直呈现出非均质的形态格局,也都经历了南 宋时期的持续发展、入元之后的停滞不前以及 明代中期的增长高峰 。但在五百多年的漫长历 史中,能够使自己的名字与存世 29 部方志之书 写人产生直接或间接联系的苏州士绅,终不过 寥寥数十 。书写苏州地区的方志,尤其是书写 明代苏州府志,仅仅属于极少数兼具资质与时机之辈,不啻为区域社会中的一项文化权力。

二、天时人和 :《姑苏志》的修纂过程与组织

经由上文分析,可知《姑苏志》修成之时,吴江、昆山、常熟、太仓四县 ( 州) 志俱已修竣, 且正处于清代以前苏州地区方志修纂高峰的初期 。主修王鏊、同修杜启的两篇序文勾勒了这部明代苏州唯一官修府志的大致修纂经过,不过,要尽可能全面地了解修纂过程及组织背后的更多情况,就不宜将视线局限在弘治、正德之际,有必要在明代方志修纂的整体格局中进行定位和思考。

首先,原任吴县教谕卢熊私辑的《苏 州 府 志》,于洪武十二年由知府汤德督刻完成,此后 一百多年里都没有新志修成,但来自朝廷和邻近诸府的压力,使这一时期的几任苏州知府不能不考虑将修纂府志的事宜提上日程。

来自明廷的修志需求,在编修一统志的景泰后期比较突出 。杜启在《姑苏志后序》中将 明代苏州府官修方志的起始追溯到景泰后期, 提到“前守陇西汪公尝有意焉,而渊孝先君实董其事,后不果成”①。“陇西汪公”指景泰四年( 1453) 至五年间担任苏州知府的汪浒,“渊孝 先君”则是杜启父亲杜琼 。景泰五年七月,代宗命“纂修天下地理志,礼部奏遣进士王重等 二十九员,分行各布政司并南北直隶府州县,采录事迹”②,莫旦以县学生的身份参与了吴江县 为此专设的编修班子,从他在三十多年后的追 述中可 以 知 道,县 志 稿当年编讫后即汇总于 府③ 。可见编修府志对汪浒而言实在是一项带有指令性的要务,但这段原委在王鏊所作的序 文中并未体现,比较合理的解释应该是汪浒在 景泰六年初即卒于知府任上,留给他和杜琼的时间太短而不及组织、开展修志的具体事宜。

同时,如果我们将苏州地区邻近几个府的 府志修纂情况联系起来,就能够明白 : 成化、弘 治时期三任苏州知府丘霁、史简、曹凤先后聘员修纂府志的时间,并不是随意择定的结果 。成化十一年(1475) 修竣的《杭州府志》,修纂时间 大致与丘霁聘请刘昌、李应祯、陈颀编纂《姑苏 郡邑志》同期,但后者因丘霁离任而未能克终。 9 年后,明代常州府第三部府志即《重修毗陵 志》刻竣 。在史简和曹凤的任期内,嘉兴、徽州 的新府志分别成功修讫 。 即使并非全然出自争 取政绩的现实考虑,也不可否认邻近各府府志 的次第问世,对苏州知府而言绝非可以忽视的 存在与反差。

其次,编修、校对尤其是刻印环节能否在主 持修志之知府的任期内全部完成,是决定修志 活动成败 的 关 键,正 德《姑 苏 志》避 免 了 成 化 《姑苏郡邑志》“将成亦废”④ 的命运,正在于这 部志书在担任提调的知府林世远卒官以前,已然稿成并刻讫。

《姑苏志》于弘治十八年 ( 1505) 七月正式 开局编修,地点大致是位于府城西北隅禅兴寺 桥西的文正书院⑤ 。至次年即正德元年二月王 鏊撰写序文、即将赴京任职的时候,全志初稿据 信已经草成,校对、入梓的工作在紧接其后的两 个月中完成 。在 8 个月的时间里完成 60 卷府 志的书写,尽管并非闻所未闻的快速度⑥,但确实是保证府志在正德元年初即进入校刻阶段的前提。

王鏊将正德《姑苏志》的修纂过程描述为 “历 三 十 余 年,更六七郡守而 卒 成 于 ( 林)侯”⑦,可见他自奉成化十年修而未成的《姑苏 郡邑志》为始,将弘治三年至十五年间相继出 守苏州的史简、曹凤聘请张习、都穆以及吴宽编 纂府志的过程视作中间阶段,真正开局修纂的 8 个多月已经是水到渠成的完成阶段了 。这种 认识反映出府志修纂具有连续与传承性,后人不能将前辈未竟之功视若徒劳 。 因 为《姑 苏 志》的书写能以 8 个月时间完成,显然是建立在前期已 经 完 成 的“吴 先 生 未 完 本、张 本、都 本”的基础之上,同时,就连自负甚高的同修者 之一祝允明也不得不承认 : 在校刻过程中“众以郡公考绩期迫,相趣入刻,虽曰随刻随校,专责有人,而要之人情散解,又坐图籍单寡,日力拘局,不免漫浪作事”⑧ 的现象并非罕见。

再者,《姑苏志》的修纂组织延续了成化十 年《姑苏郡邑志》的模式,即由知府指定一位居乡显宦领衔,复“聘高年、延俊彦”数人共同组 成集体修志班子 。这九位被选中和认定的府志书写者无一例外都是吴、长洲二县的文学之士。

兹将九人与修志活动有关的简况制成表 2 。

成化十年,知府丘霁所聘《姑苏郡邑志》的 九人写作班子包括刘昌、李应祯、陈颀、杜琼、陈 宽、施文显、陈璚、贺甫、周京 ( 庚) ,与之比较,《姑苏志》的九位书写者在县域、功名仕宦结构 方面明显改变 。一方面,吴、长洲二县士绅的比 例由 5∶4转为 3∶ 6,考虑到杜启在馆参编时间不 超过 5 个月①,实际承担起绝大部分书写工作 的几乎都是长洲士子,这或许能够成为解释明 代长洲县志仅于隆庆后期修成的一个深层次的 潜因 。另一方面,虽然两个写作班子中都有 5 名成员具有举人以上科举功名,但进士与举人 的比例由 1 ∶ 4扩大到3∶ 2,领衔者的时任官职也 由从三品的广东左参政提高为正三品的吏部右 侍郎 。说明 30 年来,功名仕宦等资质在决定苏 州府志书写者方面的权重在逐步加大。

不过,作为府志领衔者的合适人选,长期居乡的通籍官员大致不出丁忧、致仕两途,毕竟人数有限,且各人意愿不一,以是知府可选择项实际并不太多 。而对充任纂志主力的多位同修而 言,举人功名固然可以证明自己才堪任委,但在更多情况下能够帮助他们进入府志书写者行列的,除去本人贯属倚县的有利条件②,显然还包括其家族成员在苏州士林中的影响力 。吴宽与文林两度同年,他在居乡守制期间“悉以古文法”授从游的文壁 ( 徵明) ,“且为延誉于公卿 间”③ 。王鏊为弘治五年祝允明发解应天乡试 时的座师,后者和杜启与成化间参修府志的杜 琼、李应祯分别具有父子和翁婿关系 。此外,浦应祥、蔡羽的家族成员中亦不乏以文名著称者, 浦应祥从叔浦正为成化间吴县贡生④,“文雅秀出之士也”⑤,父子两代接续编辑《太湖志》《太 湖续编》的蔡昇和蔡洋,即为蔡羽之祖、叔 。而 “少从杜琼游”⑥ 以及“祝枝山门人”⑦ 的经历, 必定也为朱存理和邢参在苏州士林中扩大了知 名度。

三、公私兼济 : 书写《姑苏志》的目的与影响

是怎样的一种内在驱动力,使得 30 年间的 四位知府持续推动《姑苏志》的修纂? 又是怎 样的初衷与意愿,使得吴宽、王鏊等九人为书写这部府志贡献智识与才力? 换言之,《姑苏志》 对它的提调人和书写者意味着什么?

第一,作为一部官修府志,《姑苏志》既是体现明代苏州府行政意志的资治与教化工具, 也是保存明前期苏州社会历史的公共平台,于 公而论,修纂府志是知府综理府政的现实需求, 亦为在地士绅绍续乡邦文献的自觉意识。

《姑苏志》虽修成于林世远的知府任期,但 他本人对志书修纂的意义抱以何种主张,志中 并无文字记录,不过我们可以借助宋濂和丘霁 的观点进行大致的推断 。洪武十二年四月,宋濂应卢熊之请为其所辑之府志作序,明确表示 对“后之人览此书,治身居官,取前人之成宪以 为法,将见道德兴而习俗美,句吴之区与邹鲁无 异矣,则是书之为教不亦大哉”① 的前景抱有期待 。成化十年正月,刘昌记录下知府丘霁在延请他修纂府志时所表述的目的: “欲考求遗礼, 订正古乐,以隆时祀,以表彰乡贤、齐整风俗,此必有所师资 。而名物遗矩载于前志,多散逸阙漏,无所稽裁补而辑之。”②

相较于知府基于治政之需的切近考虑,苏州士绅对续纂府志的意图显然体现了一种眼光 更为长远的存史之念,反映出他们自居为地方历史书写者的代言心态 。按照宋濂的说法,卢熊在明初以一己之力纂辑府志,是出于“闵前 志之乖纷,以 为 苟 不 合 而 一 之,恐 不 足 示 来 者”③ 的担忧 。无独有偶,王鏊也深以洪武以来 “国家百三十年,人物文章、制度因革损益,尚 皆缺焉,识者病之”④ 为憾,这是促使他在初次 谢绝之后最终接受林世远邀请担纲《姑苏志》 编纂之任的原因。

第二,府州县志的内容偏重自南宋以降逐 渐由地理名物转向人物文章,在相当程度上成为国史的地方版,这是方志书写活动与地方社会文化权力产生关联的结构性契机⑤ 。于私而论,无论是提调修志事宜的主官还是书写具体 内容的写作班子成员,都具有在公共事务中落实个人利益的便利,在宗族势力强大的地区,县志修纂甚至有出现族谱化的可能⑥ 。不过 从 《姑苏志》的相关情形看来,明中期苏州府志编 修过程中化私为公的程度有限。

就明代苏州知府而言,出于彰显个人的目 的而通过主修府志以获得更多的在地声名⑦, 这样的动机即使存在过,事实上也从未达到过。 乾隆、同治《苏州府志》所表彰的前朝知府,唯 有曹凤在任内曾有修志之举,但他本人在苏州 士林中享有令誉,官声亦佳,入祀名宦祠自不恃 此 。与之形成对照的是,丘霁虽汲汲于修志事 务,却并未获评名宦,也没有阻止《姑苏志》的 书写者径直记录其并不名誉的卸任原因 。另一 方面,通过聘请吴宽、王鏊主修府志而获得向对 方输送利益的管道,以便为自己的仕进争取中央吏部高官的支持,这是一种符合权力分析逻辑的可能,但缺乏事实的支持。

相较而言,身为在地人士的书写者有着更多的可能和意愿,采用逝入传记、生收诗文的方式,对自己家族成员予以倾斜式的关照 。主修吴宽在卒官一年半后传入《名 臣》、铭 录《冢 墓》,其题山咏水、叙兴述建、记游抒怀之作广 布各卷之中,频度之密,无人出其之右 。如果说 他在《姑苏志》中得此特别彰显,尚可归因于科 举和仕宦两方面所取得的成功一时无两,那么监生出身、生前最高官阶仅为光化县令的王琬, 能够与陈祚、吴宽、徐有贞一般在《冢墓》卷中 附录完整的墓文,无疑应归功于其次子王鏊继吴宽之后主导了府志的修纂,尽管除去一诗一记的存目和解元、会元坊的题名,王鏊本人已在全志中极其小心地进行了最大限度的回避 。此外,同修之中,蔡羽、文徵明与邢参各有一至三首不等的诗作收入《寺观》卷附于所咏寺庵条下,杜启、浦应祥、祝允明以自身功名凭借坊名留痕于志。

第三,对于方志书写者而言,留名一方青史 与获取地方名望固然是比较直接和显性的积极影响,但这些利处的获得,是以本人及其家族在 苏州士林的声望为前提的,毋宁说通过修志的 方式而对他们已然拥有的文化权力进行了承 认 。如果我们将视线投向志书内容本身,不难 发现其中体现了书写者群体的某些共同主张与 倾向,使得《姑苏志》成为反映明代中期苏州社 会风气和士林价值诉求的表达样本。

一方面,以王鏊领衔的府志书写班子,显然对苏州社会多奢少俭的社会风气不以为然,有 感于“奢侈之习未能尽革”的 现 实,明 确 呼 吁 “在位长民者有以化导之”① 。可 见 洪 武 时 期 “尊卑贵 贱 悉 有 定 制,奢侈之习为之顿革”的 “淳美”风俗,尽管在当时赢得独立辑志的卢熊 为之喝彩②,但经过一百多年的经济与社会发 展,已经无法继续维持。

另一方面,弘治时期一度盛行于吴中士林 的“古文辞”运动,随着主要倡导者如祝允明、 文徵明、朱存理随后跻身《姑 苏 志》书 写 者 之 列,他们当然不会忘记将明显带有个人追记性 质的话语载入府志予以彰显: “今后生晚学,文词动师古昔而不梏于专经之陋。”③ 不仅如此,“工(能) 诗”、“博学”在《姑苏志》中出现的频 率要数倍于南宋、明初的两部 府 志,更 不 用 说 “古文词”在苏州府志中首次被作为衡量传主 文学成就的标尺之一④ 。这些显隐不一的方式, 的确能够加深我们对于包括府志书写者在内的 明代中期相当部分苏州士人好古尚博的印象。

第四,要客观评价《姑苏志》书写者的目的与影响,还应当追问究竟谁将阅读和使用这部 府志? 正德元年,《姑苏志》纂成后即“刻于府 库”,34 年之后,即嘉靖十八年 ( 1539) 四月“府 库被灾,板毁”,两年后时任知府王廷“复刻之,一依旧本,特增《岁贡》一表,专为翰林待诏文 徵明也”⑤ 。实际借旧板新镌的契机而名忝于 府志的,至少还包括正德、嘉靖前期继林世远之 后出守苏州的 16 位知府 。此外,《田赋》《税课 贡役》《学校》诸目也增补了嘉靖间的新况 。可见,《姑苏志》的书写者、续写者与阅读者和使 用者之间有着相当程度的重 合,府 志 编 修、刻 印、保存以及更新的过程,实则是在一个比我们 想象的更为封闭的自运行系统中完成的。

四、结语

方志书写与文化权力之间所具有的表里关 系,是在两宋以降方志修纂动力与组织之改变、 性质与体例之定型过程中逐渐产生的,这种地域性的文化权力通常与同级地方政府正官的授权与认可相联系,与方志修纂的周期性相结合, 体现出地方社会文化权力网络的多元与复杂。

明代苏州府志的书写权,自洪武以降例由吴、长洲二县居乡士绅内兼具资质与时机之辈所掌握,除杜琼、杜启父子以外,不曾有同一家族成员连续获得的情形 。但自成化以至弘治, 异姓书写者之间显然越来越经常地存在由婚 姻、科举、交游等途径结成的多重关系,体现出国家和地方社会在形塑明代中后期苏州城市社会文化权力结构方面分别发挥着自己的影响。

《姑苏志》的提调人与书写者虽然具有化私为公的心理诉求与便利条件,也的确出现了 一些明显的倾斜式关照,但从整体而言,程度相当有限 。 明代前期苏州地区的科举虽盛,名宦亦众,但并未出现朝向特定宗族集中的单维态势,而是在宗亲、姻属、师随与业从等多种方式交织下形成错综复杂的权力网络 。认识到这一 层,我们就能够理 解《姑苏志》所呈现出的历史,是与其书写者对自己时代和历史的理解联系在一起的。