时间:2022-05-22 08:32:02 来源:凤凰网读书 点击数:212889

“凡·高的一生,充满世俗意义上的‘失败’。他名利皆空,情爱亦无,贫困交加,受尽冷遇与摧残。在生命最后的两年,他与巨大而暴戾的病魔苦苦搏斗,拼死为人间换来了艺术的崇高与辉煌。”

——冯骥才

追寻凡·高的足迹

我在广岛的原子弹灾害纪念馆中,见到一个很大的石件,上边清晰地印着一个人的身影。据说这个人当时正坐在广场纪念碑前的台阶上小憩。在原子弹爆炸的瞬间,一道无比巨大的强光将他的影像投射在这石头上,并深深印进石头里边。这个人肯定随着核爆炸灰飞烟灭,然而毁灭的同时却意外地留下一个匪夷所思的奇观。

毁灭往往会创造出奇迹。这在大地震后的唐山、火山埋没的庞贝城,以及奥斯威辛与毛特豪森集中营里我们都已经见过。这些奇迹全是悲剧性的,充满着惨烈乃至恐怖的气息。可是为什么凡·高却是一个空前绝后的例外,他偏偏在毁灭之中闪耀出无可比拟的辉煌?

法国有两个不起眼的小地方,一直令我迷惑又神往。一个是巴黎远郊瓦涅河边的奥维尔,一个是远在南部普罗旺斯地区的阿尔,它们是凡·高近乎荒诞人生的最后两个驿站。阿尔是凡·高神经病发作的地方,奥维尔则是他疾病难捺、最后开枪自杀之处。但使人莫解的是,凡·高于1888年2月21日到达阿尔,12月发病,转年5月住进精神病院,一年后出院前往奥维尔,两个月后自杀。这前前后后只有两年!然而他一生中最杰出的作品却差不多都在这最后两年、最后两个地方,甚至是在精神病反反复复发作中画的。为什么?

于是,我把这两个地方“两点一线”串联起来。先去普罗旺斯的阿尔去找他那个“黄色小屋”,还有圣雷米精神病院;再回到巴黎北部的奥维尔,去看他画过的那里的原野,以及他的故居、教堂和最终葬身的墓地。我要在法国的大地上来来回回跑一千多千米,去追究一下这个在艺术史上最不可思议的灵魂。我要弄个明白。

在凡·高来到阿尔之前,精神系统里已经潜伏着发生错乱和分裂的可能。这位有着来自母亲家族的神经病基因的荷兰画家,孤僻的个性中包藏着脆性的敏感与烈性的张力。他绝对不能与社会及群体相融,耽于放纵的思索,孤军奋战那样地在一己的世界中为所欲为。然而,没有人会关心这个在当时还毫无名气的画家的精神问题。

在世人的眼里,一半生活在想象天地里的艺术家们,本来就是一群“疯子”。故此,不会有人把他的喜怒无常、易于激动、抑郁寡言看作一种精神疾病早期的作怪。他的一位画家朋友纪约曼回忆他突然激动起来的情景时说:“他为了迫不及待地解释自己的看法,竟脱掉衣服,跪在地上,无论怎样也无法使他平静下来。”

这便是巴黎时期的凡·高。最起码他已经是非常的神经质了。

凡·高于1881年11月在莫弗指导下画成第一幅画。但是此前此后,他都没有接受过任何系统性的绘画训练。1886年2月他为了绘画来到巴黎。这时他还没有确定的画风。他崇拜德拉克洛瓦、米勒、罗梭,着迷于正在巴黎走红的点彩派的修拉,还有日本版画。这期间他的画中几乎谁的成分都有。如果非要说出他的画有哪些特征是属于自己的,那便是一种粗犷的精神与强劲的生命感。而这时, 他的精神疾病就已经开始显露出端倪——

1886年他刚来到巴黎时,大大赞美巴黎让他头脑清晰,心情舒服无比。经他做画商的弟弟迪奥介绍,他加入了一个艺术团体, 其中有印象派画家莫奈、德加、毕沙罗、高更等,也有小说家左拉和莫泊桑。这使他大开眼界。但一年后,他便厌烦了巴黎的声音,对周围的画家感到恶心,对身边的朋友愤怒难忍。随后他觉得一切都混乱不堪,根本无法作画,他甚至感觉巴黎要把他变成“无可救药的野兽”。于是他决定“逃出巴黎”,去南部的阿尔!

逃出巴黎,去南方!

1888年2月他从巴黎的里昂车站踏上了南下的火车。火车上没有一个人知道他的名字,更不会有人知道这个人不久就精神分裂,并在同时竟会成为世界美术史上的巨人。

我从马赛出发的时间接近中午。当车子纵入原野,我忽然明白了一百年前——初到阿尔的凡·高那种“空前的喜悦”由何而来。普罗旺斯的太阳又大又圆,在世界任何地方都见不到这样大的太阳。它距离大地很近,阳光直射,不但照亮也照透了世上的一切,也使凡·高一下子看到了万物的本质——一种通透的、灿烂的、蓬勃的生命本质。他不曾感受到生命如此的热烈与有力!他在给弟弟迪奥的信中,上百次地描述太阳带给他的激动与灵感。而且他找到了一种既属于阳光也属于他自己的颜色——夺目的黄色。他说:“铭黄的天空,明亮得几乎像太阳。太阳本身是一号铭黄加白。天空的其他部分是一号和二号铭黄的混合色。它们黄极了!”这黄色立刻改变了凡·高的画,也确立了他的画风!

大太阳的普罗旺斯使他升华了。他兴奋至极。于是,他马上想到把他的好朋友高更拉来。他急渴渴要与高更一起建立起一间 “未来画室”。他幻想着他们共同和永远地使用这间画室,并把这间画室留给后代,留给将来的“继承者们”。他心中充满一种壮美的事业感。他真的租了一间房子,买了几件家具,还用他心中的黄色将房子的外墙漆了一遍。此外又画了一组十几幅《向日葵》挂在墙上,欢迎他所期待的朋友的到来。这种吸满阳光而茁壮开放的粗大花朵,这种“大地的太阳”,正是他一种含着象征意味 的自己。

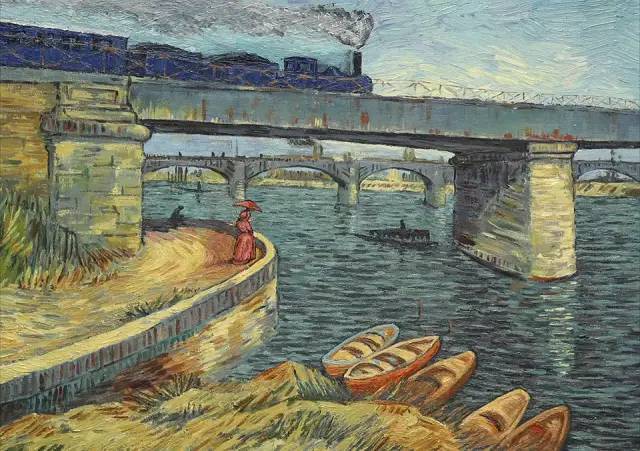

在高更没有到来之前,凡·高生活在一种浪漫的理想里。他被这种理想弄得发狂。这是他一生最灿烂的几个月。他的精神快活,情绪亢奋。他甚至喜欢上阿尔的一切:男女老少,人人都好。他为很多人画了肖像,甚至还用高更的笔法画了一幅《阿尔的女人》。凡·高在和他的理想恋爱。于是这期间,他的画——比如《繁花盛开的果园》《沙滩上的小船》《朗卢桥》《圣玛丽的农舍》《罗纳河畔的星夜》等,全都出奇地宁静、明媚与柔和。对于凡·高本人的历史,这是极其短暂又特殊的一个时期。

其实从骨子里说,所有的艺术家都是一种理想主义者,或者说理想才是艺术的本质。但危险的是,他把另一个同样极有个性的画家——高更,当作了自己理想的支柱。

在去往阿尔的路上,我们被糊里糊涂的当地人指东指西地误导,待找到拉马丁广场,已经完全天黑。这广场很大,圆形的,外边是环形街道,再外边是一圈矮矮的小房子。黑黑的,但全都亮着灯。几个开阔的路口,通往四外各处。我们四下去打听拉马丁广场二号——凡·高的那个黄色的小楼。但这里的人好像还是一百年前的阿尔人,全都说不清那个叫什么凡·高的人的房子究竟在哪里。最后问到一个老人,那老人苦笑一下,指了指远处一个路口便走了。

我们跑到那里,空荡荡一无所有。仔细找了找,却见一个牌子立着。呀,上边竟然印着凡·高的那幅名作《在阿尔的房子》——正是那座黄色的小楼!然而牌子上的文字却说这座小楼早在“二战”期间毁于战火。我们脚下的土地就是黄色小楼的遗址。这一瞬,我感到一阵空茫。我脑子里迅速掠过1888年冬天这里发生过的事——高更终于来到这里。但现实总是破坏理想的。把两个个性极强的艺术家放在一起,就像把两匹烈马放在一起。两人很快就意见相左,跟着从生活方式到思想见解全面发生矛盾,于是天天争吵,时时酝酿着冲突,并发展到水火不容的境地。于是理想崩溃了。那个梦幻般的“未来画室”彻底破灭。潜藏在凡·高身上的精神病终于发作。他要杀高更。在无法自制的狂乱中,他割下自己的耳朵。随后是高更返回巴黎,凡·高陷入精神病中无法自拔。他的世界就像现在我眼前的阿尔,一片深黑与陌生。

我同来的朋友问:“还去看圣雷米修道院里的那个精神病院吗?不过现在太黑,去了恐怕什么也看不见。”

我说:“不去了。”我已经知道,那座将凡·高像囚徒般关闭了一年的医院,究竟是什么气息了。

精神与物质的双重的摧残

在凡·高一生写给弟弟迪奥的八百封信件里,使我读起来感到最难受的内容,便是他与迪奥谈钱。迪奥是他唯一的知音和支持者。他十年的无望的绘画生涯全靠着迪奥在经济上的支撑。迪奥是个小画商,手头并不宽裕,尽管每月给凡·高的钱非常有限,却始终不弃地来做这位用生命祭奠艺术的兄长的后援。这就使凡·高终生被一种歉疚折磨着。他在信中总是不停地向迪奥讲述自己怎样花钱和怎样节省,解释生活中哪些开支必不可少,报告他口袋里可怜巴巴的钱数。他还不断地做出保证,绝不会轻易糟蹋掉迪奥用辛苦换来的每一个法郎。如果迪奥寄给他的钱迟了,他会非常为难地诉说自己的窘境。说自己怎样在用一杯又一杯的咖啡,灌满一连空了几天的肚子 ;说自己连一尺画布也没有了,只能用纸来画速写或水彩。当他被贫困逼到绝境的时候,他会恳求地说:“我的好兄弟,快寄钱来吧!”

但每每这个时候,他总要告诉迪奥,尽管他还没有成功,眼下他的画还毫不值钱,但将来一定有一天,他的画可以卖到二百法郎一幅。他说那时“我就不会对吃喝感到过分耻辱,好像有吃喝的权利了”。

他向迪奥保证他会愈画愈好。他不断地把新作寄给迪奥来作为一种“抵债”。他说将来这些画可以使迪奥获得一万法郎。他用这些话鼓舞弟弟,他害怕失去支持,当然他也在给自己打气。因为整个世界没有一个人看上他的画。但今天——特别是商业化的今天,为什么凡·高每一个纸片反倒成了“全人类的财富”?难道商业社会对于文化不是充满了无知与虚伪吗?

故此在他心中,苦苦煎熬着的是一种自我的怀疑。他对自己“去世之后,作品能否被后人欣赏”毫无把握,他甚至否认成功的价值乃至绘画的意义。好像只有否定成功的意义,才能使失落的 自己获得一点虚幻的平衡。自我怀疑,乃是一切没有成功的艺术家最深刻的痛苦。他承认自己“曾经给一种不可抗拒的力量挫败过”。在这种时候,他便对迪奥说:“我宁愿放弃画画,不愿看着你为我 赚钱而伤害自己的身体!”

他一直这样承受着精神与物质的双重的摧残。

可是,在他“面对自然的时候,画画的欲望就会油然而生”。在阳光的照耀下,世界焕发出美丽而颤动的色彩,全都涌入他的眼睛 ;天地万物勃发的生命激情,令他震栗不已。这时他会不顾一切地投入绘画,直至挤尽每一支铅管里的油彩。

当他在绘画时,会充满自信,忘乎所以,为所欲为 ;当他走出绘画回到了现实,就立刻感到茫然,自我怀疑,自我否定。他终日在这两个世界中来来回回地往返。所以他的情绪大起大落。他在这起落中大喜大悲,忽喜忽悲。

从他这大量的“心灵的信件”中,我读到——

他最愿意相信的话是福楼拜说的:“天才就是长期的忍耐。”他最想喊叫出来的一句话是:“我要作画的权利!”

他最现实的呼声是:“如果我能喝到很浓的肉汤,我的身体马上会好起来!当然,我知道,这种想法很荒唐。”

如果着意地去寻找,会发现这些呼喊如今依旧还在凡·高的画里。

“他甚至比我们健康人更清醒和更自觉”

凡·高于1888年12月23日发病后,病情时好时坏,时重时轻,一次次住进医院。这期间他会忽然怀疑有人要毒死他,或者在同人聊天时,端起调颜色的松节油要喝下去,后来他发展到在作画的过程中疯病突然发作。1889年5月他被送进离阿尔一公里的圣雷米精神病院,成了彻头彻尾的精神病人。但就在这时,奇迹出现了。凡·高的绘画竟然突飞猛进,风格迅速形成。然而这奇迹的代价却是一个灵魂的自焚。

他的大脑弥漫着黑色的迷雾,时而露出清明,时而一片混沌。他病态的神经日趋脆弱,乱作一团的神经刚刚出现一点头绪,忽然整个神经系统全部爆裂,乱丝碎絮般漫天狂舞。在贫困、饥饿、孤独和失落之外,他又多了一个恶魔般的敌人——精神分裂。这个敌人巨大、无形、桀骜、骄横,来无影去无踪,更难于对付。他只有抓住每一次发病后的“平静期”来作画。

在他生命最后一年多的时间,他被这种精神错乱折磨得痛不欲生,没有人能够理解。因为真正的理解只能来自自身的体验。癫痫、忧郁、幻觉、狂乱,还有垮掉了一般的深深的疲惫。他几次在 “灰心到极点”时都想到了自杀。同时又一直否定自己真正有病来平定自己。后来他发现只有集中精力,在画布上解决种种艺术的问题时,他的精神才会舒服一些。他就拼命并专注地作画。他在 阿尔患病期间作画的数量大得惊人。一年多,他画了二百多幅作品。但后来愈来愈频繁的发病,时时中断了他的工作。他在给迪奥的信中描述过:他在画杏花时发病了,但是病好转之后,杏花已经落光。神经病患者最大的痛苦是在清醒过来之后。他害怕再一次发作,害怕即将发作的那种感觉,更害怕失去作画的能力。他努力控制自己“不把狂乱的东西画进画中”。他还说,他已经感受到“生之恐怖”!这“生之恐怖”便是他心灵最早发出的自杀的信号!

然而与之相对的,却是他对艺术的爱!在面对不可遏止的疾病的焦灼中,他说:“绘画到底有没有美,有没有用处,这实在令人怀疑。但是怎么办呢?有些人即使精神失常了,却仍然热爱着自然与生活,因为他是画家!”“面对一种把我毁掉的、使我害怕的病,我的信仰仍然不会动摇!”

这便是一个神经错乱者最清醒的话。他甚至比我们健康人更清醒和更自觉。

凡·高的最后一年,他的精神世界已经完全破碎。一如大海, 风暴时起,颠簸倾覆,没有多少平稳的陆地了。特别是他出现幻觉的症状之后(1889年2月),眼中的物象开始扭曲、游走、变形。他的画变化得厉害。一种布满画面蜷曲的线条,都是天地万物运动不已的轮廓。飞舞的天云与树木,全是他内心的狂飙。这种独来独往的精神放纵,使他的画显示出强大的主观性,一下子,他就从印象派画家马奈、莫奈、德加、毕沙罗等所受的客观的和视觉的约束中解放出来。但这不是理性的自觉,而恰恰是精神病发作所致。奇怪的是,精神病带来的改变竟是一场艺术上的革命,印象主义一下子跨进它光芒四射的后期。这位精神病患者的画非但没有任何病态,反而迸发出巨大的生命热情与健康的力量。

对于凡·高这位来自社会底层的画家,他一生都在对米勒崇拜备至。米勒对大地耕耘者淳朴的颂歌,唱彻了凡·高整个艺术生涯。他无数次地去画米勒《播种者》那个题材。因为这个题材最本质地揭示着大地生命的缘起。故此,燃起他艺术激情的事物,一直都是阳光里的大自然,朴素的风景,长满庄稼的田地,灿烂的野花、村舍,以及身边寻常和勤苦的百姓们。他一直呼吸着这生活的元气, 并将自己的生命与这世界上最根本的生命元素融为一体。

当患病的凡·高的精神陷入极度的亢奋中,这些生命便在他眼前熊熊燃烧起来,飞腾起来,鲜艳夺目,咄咄逼人。这期间使他痴迷并一画再画的丝杉,多么像一种从大地冒出来的巨大的生命火焰!这不正是他内心一种生命情感的象征吗?精神病非但没有毁掉凡·高的艺术,反而将他心中全部能量一起爆发出来。

或者说,精神病毁掉了凡·高本人,却成就了他的艺术。这究竟是一种幸运,还是残酷的毁灭?

匪夷所思的是,这种精神病的程度“恰到好处”。他在神智上虽然颠三倒四,但色彩的法则却一点不乱。他对色彩的感觉甚至都是精确至极。这简直不可思议!就像双耳全聋的贝多芬,反而创作出博大、繁复、严谨、壮丽的《第九交响乐》。是谁创造了这种艺术史的奇迹和生命的奇迹?

倘若他病得再重一些,全部陷入疯狂,根本无法作画,美术史便绝不会诞生出凡·高来;倘若他病得轻一些,再清醒和理智一些呢?当然,也不会有现在这个在画布上电闪雷鸣的凡·高了。它叫我们想起,大地震中心孤零零竖立的一根电杆,核爆炸废墟中唯一矗立的一幢房子。当他整个神经系统损毁了,唯有那根艺术的神经却依然故我。

这一切,到底是生命与艺术共同的偶然,还是天才的必然?

最后的绝境,最后的杰作

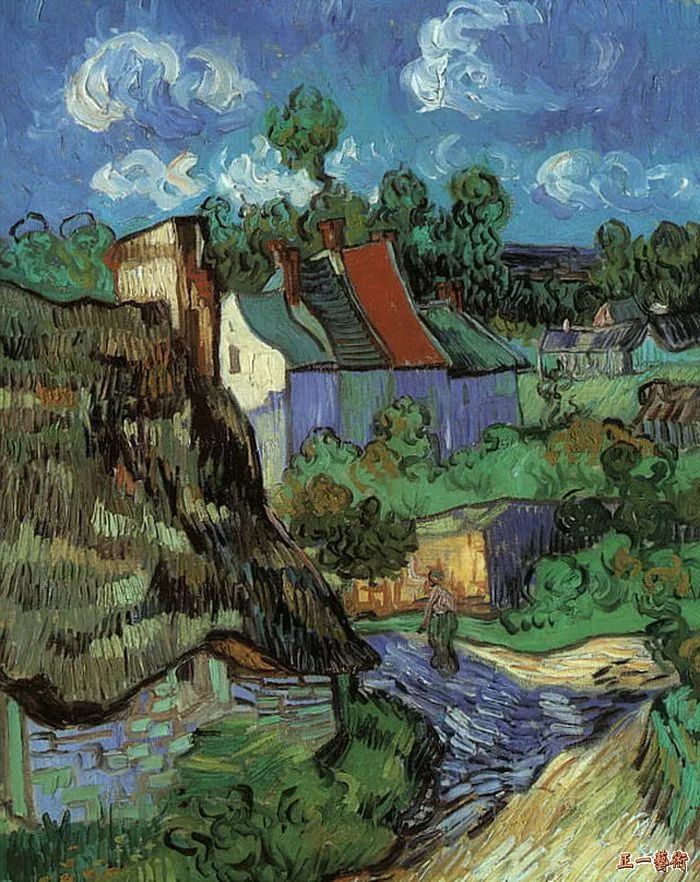

1890年5月凡·高到达巴黎北郊的奥维尔。在他生命最后的两个月里,他贫病交加,一步步走向彻底的混乱与绝望。他这期间所画的《奥维尔的教堂》《有杉树的道路》《蒙塞尔的茅屋》等,已经完全是神经病患者眼中的世界。一切都在裂变、躁动、飞旋与不宁。但这种听凭病魔的放肆,却使他的绘画达到绝对的主观和任性。我们健康人的思维总要受客观制约,神经病患者的思维则完全是主观的。于是他绝世的才华,刚劲与烈性的性格,艺术的天性,得到了最极致的宣泄。一切先贤偶像、艺术典范、惯性经验,全都不复存在。人类的一切创造都是对自己的约束。但现在没有了!面对画布,只有一个彻底的自由与本性的自己。看看《奥维尔乡村街道》的天空上那些蓝色的短促的笔触,还有《蓝天白云》那些浓烈的、厚厚的、挥霍着的油彩,就会知道,凡·高最后涂抹在画布上的全是生命的血肉。唯其如此,才能具有这样永恒的震撼。这是一个真正的疯子的作品,也是旷古罕见的天才的杰作。

除了他,没有任何一个神经病患者能够这样健康地作画;除了他,没有任何一个艺术家能够拥有这样绝对的非常态的自由。

我们从他最后一幅油画《麦田群鸦》已经看到他的绝境。大地在乌云的倾压下,恐惧、压抑、惊栗,预示着灾难的风暴即将到来。三条道路伸往三个方向,道路的尽头全是一片迷茫与阴森。这是他生命最后一幅逼真而可怕的写照,也是他留给世人一份刺目的图像遗书。他给弟弟迪奥的最后一封信中说 :“我以生命为赌注作画。为了它,我已经丧失了正常人的理智。”在精疲力竭之后, 他终于向狂乱的病魔垂下头来,放下了画笔。

1890年7月27日他站在麦田中开枪自杀。被枪声惊起的“扑喇喇”的鸦群,就是他几天前画《麦田群鸦》时见过的那些黑黑的乌鸦。

随后,他在奥维尔的旅店内流血与疼痛,忍受了整整两天, 29日死去。离开了这个他疯狂热爱却无情抛弃了他的冷冰冰的世界。冰冷而空白的世界。

我先看了看他在奥维尔的那间住房。这是当年奥维尔最廉价的客房,每天租金只有三点五法郎。大约七平方米。墙上的裂缝, 锈蚀的门环,沉暗的漆墙,依然述说着当年的境况。从坡顶上的一扇天窗只能看到一块半张报纸大小的天空。但我忽然想到《哈姆雷特》中的一句台词 :“即使把我放在火柴盒里,我也是无限空间的主宰者。”

从这小旅舍走出,向南经过奥维尔教堂,再走五百米,便是他的墓地。这片墓地在一片开阔的原野上。使我想到凡·高画了一生的那种浑厚而浩瀚的大地,他至死仍旧守望着这一切生命的本土。墓地外只圈了一道很矮的围墙。三百年来,当奥维尔人的灵魂去往天国之时,都把躯体留在这里。凡·高的坟茔就在北墙的墙根。弟弟迪奥的坟墓与他并排。大小相同,墓碑也完全一样, 都是一块方形的灰色的石板,顶端拱为半圆。上边极其简单地刻着他们的姓名与生卒年月。没有任何雕饰,一如生命本身。迪奥是在凡·高去世半年后死去的。他生前身后一直陪伴着这个兄长。他一定是担心他的兄长在天国也难于被理解,才匆匆跟随而去。

一片浓绿的常春藤像一块厚厚的毯子,把他俩的坟墓严严实实遮盖着。岁月已久,两块墓碑全都苔痕斑驳。唯一不同的是凡·高的碑前总会有一束麦子,或几朵鲜黄的向日葵。那是来自世界各地的人们献上去的。但没有人会捧来艳丽而名贵的花朵。凡·高的敬仰者们都知道他生命的特殊而非凡的含义,他生命的本质及其色彩。

凡·高的一生,充满世俗意义上的“失败”。他名利皆空,情爱亦无,贫困交加,受尽冷遇与摧残。在生命最后的两年,他与巨大而暴戾的病魔苦苦搏斗,拼死为人间换来了艺术的崇高与辉煌。

如果说凡·高的奇迹,是天才加上精神病,那么,凡·高至高无上的价值,是他无与伦比的艺术和为艺术而殉道的伟大的一生。

真正的伟大的艺术,都是作品加上他全部的生命。

凡·高墓