时间:2022-07-07 11:29:20 来源:凤凰网读书 点击数:113165

亭台楼阁早已是古装影视和仿古景区中的“标配”。我们习惯了把它们当做一个整体,却很少将其中的元素一一拆分细看。

在本文作者小西看来,一座亭子,一条栏杆,它们的背后,都有独立的文化脉络和审美历史。

亭子最开始用为瞭望台和哨所,当实用功能慢慢退减,它开始主要承担美的作用,成为诗、书、画,乃至园林中的点睛之笔——“木亭、茅亭、竹亭,貌似不经意地散落在山野、园林,当然还有文人的山水画中,实则都是精心铺排。”

因为有亭子,我们有了长亭送别,有了《醉翁亭记》。因它专于精致,而少烟火气,“各种清丽美好的词汇,都被加在了亭子身上:亭亭玉立,亭亭净植,亭亭独立……”

而栏杆,从李白“春风拂槛露华浓”“沉香亭北倚阑干”的雍容美好,到柳永“无言谁会凭栏意”的忧郁惆怅,再到岳飞的“怒发冲冠凭栏处”,它同样作为一种文学意象和建筑实体,承载着千年来文人与志士复杂的情感寄托。

写亭子与栏杆,它们不只是道具和摆设,更内在于我们的文化母题之中。

本文经出版社授权推荐。

亭:就这么亭亭独立着

亭,应该算是现代城市公园里的标配。它既能看风景,又能遮风雨,哪里都宜来上一座。也因此,它成为古代文人最迷恋的建筑形式。

东晋时的《搜神记》里有这么一个故事:

说三国时有个叫汤应的——我们姑且叫他汤大胆——出差路过庐陵郡,天色已晚,于是打算在庐陵的都亭留宿。

“都亭”,就是设在城里的亭。汉代盛产各种亭,城里有“都亭”,市场里有“市亭”,街边有“街亭”,城门上有“门亭”,乡下有“乡亭”“下亭”“野亭”……

先把视线转回汤大胆。话说他留宿的那个都亭,亭馆常闹鬼,死过好些个人,如是者三,也就没人敢住了。他却不信邪,任亭吏劝告再三,还是执意要住,只一把大刀随身。

半夜,敲门的来了。

问:“谁?”

答:“州刺史。”

汤大胆让进。彼此寒暄一阵,告辞。州刺史是中央派驻地方的监察官,由此可见,汤大胆官职不低,且极可能身负秘密使命,才能让州刺史三更半夜来通消息。

过了一会儿,又有敲门的。这回来的是郡太守——地方一把手。汤大胆又让请进,郡太守穿着黑衣,汤大胆暗忖:是人。又寒暄了一阵,郡太守离去。

第三回,敲门的又来了。

外头说,州刺史和郡太守一齐前来拜见。

汤大胆提刀,照例请进,心里已经明镜似的:这二位官员,怎么可能一起来?

依旧淡定。各自入座。聊着聊着,那“州刺史”忽然起身到汤大胆身后,汤大胆有备,回身就是一刀,不偏不倚。眼前的“郡太守”见势不妙,仓皇起身逃跑,到亭后墙下,被追 来的汤大胆连砍几刀。

事毕,汤大胆转身回房,睡觉去了。

第二天,循着血迹,找到了妖精,原来是一只猪、一只狐狸。从此,庐陵郡都亭妖怪绝迹。

两汉魏晋,发生在亭馆中的志怪故事不少,汤大胆不过其中之一。

不过本文的主角不是妖怪,也非汤大胆,是亭。

亭,这种开放式的骨架建筑,是中国文人最迷恋的建筑形式。

木亭、茅亭、竹亭,貌似不经意地散落在山野、园林,当然还有文人的山水画中,实则都是精心铺排。

不过在汤大胆的时代,亭并不是这般模样。

从汤大胆所在的庐陵郡都亭,大致可以窥见当时亭的模样:亭内有馆舍,用于接待出差的官吏;又有楼阁,大约可作瞭望之用;四面还有围墙。可见那时候的亭,是个组合型建筑,不仅担负着地方治安的功能,还有驿站功能——粗略地类比一下,相当于治安所+政府招待所(商旅要留宿,也是可以的)。

据说史上最著名的亭子——王羲之家的兰亭,曾经就是个驿亭。 之所以叫“兰亭”,是因为春秋时越王勾践曾在此地种过兰花。

不过到了魏晋时期,兰亭已然成为超级豪门王家园林中的一处景致,这才有了王羲之那场庙堂江湖都交相传颂的雅集:曲水流觞,饮酒赋诗,醉眼中写下 “是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱”。

往前追溯。

公元前210年。秦末。四十七岁的泗水亭长刘邦押解着一队役徒在奔赴骊山的路上。

如你所知,这是份苦差事。雨天,路难走,这一队修筑秦陵的苦力,一路走一路逃亡。走到丰西泽,人已跑了大半。那日在亭舍,酒喝得差不多了,刘邦的决心也下了。他走出亭舍,对剩下的人说:都跑吧,兄弟们。

众人大惊:那你呢?

刘邦瞪着眼,沉声道:我也跑。你们要有人愿跟着我,就跟着我。

前泗水亭长刘邦于是入了芒砀山。跟着他的,是十来个兄弟。他没有等太久,好运马上就会降临。

言归正传,“亭长”是个什么职务?

再马马虎虎类比一下,相当于派出所所长。

《续汉书·百官志》详细记录了下来:“亭有亭长,以禁盗贼。”说得明明白白。还有两个属下:一个是“亭父”,负责处理日常杂务;另一个是“求盗”,相当于捕快。

战国时代,一场接一场战乱,各国于是在边境线的县下置亭。亭的功能,不消说,武备、防御。每个亭所辖的区域是十里,长官名曰“亭长”。但“亭长”这个职务,并没有国家编制,各地方自行委派合适的人选,领点小薪水。

秦沿袭了这一制度,于是有了著名的沛县混混儿刘邦的横空出世。

而据另一派的考证,亭子的历史还可以再往前推一千年。

三千多年前,殷商建立后不久,在城墙、边防要塞上修筑了一种有顶的高台建筑,作瞭望之用。先秦的古陶文可为“呈堂证供”:高筑台,下面是个“丁”——守卫的兵士。

可见,不管怎么说, 最初的亭子,怎么都同今人想象中的风花雪月不搭界——那可是事关国土安全的存在。

直到王羲之所在的魏晋南北朝。

实用功能开始退后,亭开始担负起美的功能。

到了隋唐,园苑中筑亭已经很普遍。隋炀帝杨广在东都洛阳营建西苑,宫苑内聚石为山、凿地为湖海,山上要风亭月观,据说能忽升忽没;唐玄宗的兴庆宫内,最风光旖旎的一幕,莫过于杨贵妃“沉香亭北倚阑干”。

但“驿亭”的意象,却又实在让人浮想联翩:交通干道上,快马疾驰,十里一长亭,五里一短亭,传递着帝国的各种消息——于是不单保留了下来,更生出各种离愁别绪。

也对,来往其间的,都是匆匆过客。

李白那日在鼎州沧水驿楼上留下的“何处是归程?长亭更短亭”,无限惆怅。

甚至还有了这样的传统——长亭送别。

一场离别,感情深的,少不得要相送一程。就在那十里长亭中置下筵席,推杯换盏、依依惜别一番。也有那感情至深的,一程接一程地送,于是那“长亭外,古道边,芳草碧连天”的送行酒,竟能连着喝上十天半个月!

崇祯五年(1632)腊月,大雪接连下了三日。张岱心下欢喜,兴冲冲地出了家门,直奔杭州而去。

张家在西湖边自然是有别业的。不过这日张岱并不打算住在别业中,他披着毛皮大氅,带着火炉,让船工往湖心亭划去。

他要去湖心亭看雪。

那湖上光景,后世就连童子都能顺口道来:

天与云、与山、与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

张岱去的时候,湖心亭建起不过几十年,是西湖中的点睛一笔;但距亭子成为园林、山水的标配,倒已经千年了。三角的、四角的、五角的、六角的、八角的,还有梅花的、横圭(上圆下方)的、十字的,没有定式,因地制宜。

它与房屋的区别,只是有没有墙。因为没有墙,于是通透,无边风月,尽收眼底;因为有顶,又能遮挡风雨,哪里都宜来上一座。

各种隔绝了烟火气的词,都被加在了亭子身上 :亭亭玉立,亭亭净植,亭亭独立,亭亭如盖。总之,亭亭,是高挑的,曼妙的,明亮的,不必依附于他人的。

北宋庆历五年(1045),欧阳修被贬到滁州,被迫离开政治中心,内心苦闷,只能在滁州的琅琊山水里稍稍释怀。那日一堆人又去琅琊山,峰回路转,有亭翼然临于泉上,欧阳修一拍手——就叫醉翁亭吧。欧阳修说:醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

这种标准中国文人式的逃离,绵延了几千年,一直到晚明的“花间隐榭,水际安亭”,越是逃离,越是沉溺于对园林的探索。

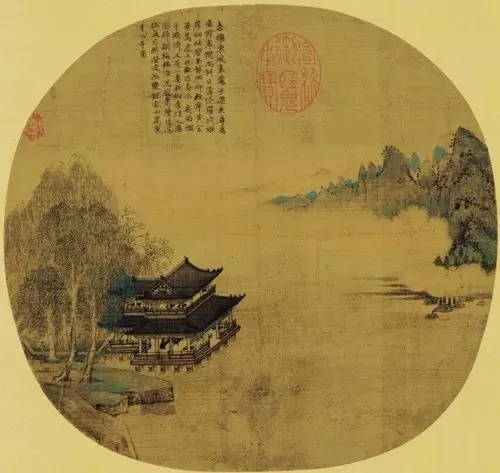

佚名《玉楼春思图》

所以在山水画中,那个貌似不经意的角落,出现的貌似简淡的亭子,埋藏着各式的高远想象——名士在里面,在一旁,谈笑、弹琴、喝茶、凝神,一副出世的表情。

也有性子极冷淡的,比如元代山水大家倪瓒,全然不屑于让什么高士在他的画里出现,天地间只有亭子。几根低矮的柱子,支起一个茅草顶。

据说有一天有人忍不住问倪瓒:画里怎么总是没人?

他淡淡地说:天地无人。

在张岱的记忆里,天地间终归是有人的。张公子从来都是性情中人。

往湖心亭看雪那个时节,他还在富贵温柔乡里;写下这段经历时,大明已亡,一切皆为前尘泡影。

但有回忆总是好的。那日到湖心亭,竟见到亭上已有二人铺毡对坐,边上还有一童子正在煮酒,炉正沸。两路神仙一见,皆大喜过望,二人赶紧拉张岱入座,共饮三大杯。

张岱在湖心亭看雪的美好日子过去了百余年之后,18世纪,一个法国传教士来到中国。

在欧洲园林建筑界,一股“中国风”正在掀起。在随后的一个世纪,英国、法国、德国、意大利、丹麦……欧洲的园林中,小桥流水、假山、亭子,都开始出现。

身为成千上万来到中国的传教士中的一个,我们不知道这个法国传教士的姓名。但他留下了一本书——《论中国建筑》(ESSAI SUR L'ARCHITECTURE CHINOISE ),一本彩绘图集。

这位进过皇家园林、会说中文的法国传教士,试图用绘画,将他眼中的中国建筑讲述给欧洲。

他绘制了将近五十座款式各异的亭子,并冷静地说,这些不过是冰山一角。他接着说道:

他们喜欢的是曲折蜿蜒的河岸,时而平缓时而陡峭,时而整备时而野趣;但为了对他们所模仿出的自然进行美化,他们用亭子装饰池塘,用小桥点缀水曲,唯一的目的就是视觉审美……

没错。

栏杆:春风拂槛露华浓

时而感伤,“无言谁会凭栏意”;时而香艳,“沉香亭北倚栏杆”;时而豪放,“凭栏处、潇潇雨歇”……一切景语皆情语,在古代文人眼里,栏杆并不是冷冰冰的建筑,而是能承接得住万千思绪的伙伴。

大唐天宝二年(743)。

翰林待诏李白正在相熟的酒肆喝到飞起,宫中乐工李龟年忽然到了:李翰林,让我一番好找!

这晚,玄宗乘着月夜,诏太真道士作陪,在沉香亭前赏花。正当春日,沉香亭栏杆下,牡丹开得奔放摇曳:大红、大紫、浅红、通白。(这太真道士,世人更熟悉的称呼,是“杨贵妃”。不过眼下,她还在守戒期内,两年后才能还俗,并被册封为“贵妃”。)

帝国首席男歌唱家李龟年手捧檀板,清了清嗓子,正欲引吭高歌,不意被皇帝挥手叫停:赏名花,对娘子,如何能用旧乐词?

于是便派李龟年来寻翰林待诏李白,填《清平调》乐词三章。

李龟年捧来的还有金花笺。

李白此刻正醉得云里雾里,倒也并不妨事。当下略一思忖,就着金花笺信笔拈来:“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。”李龟年在旁,一见之下,不禁低喝一句:有了!

待李白写完最后那一句“解释春风无限恨,沉香亭北倚阑干”,李龟年已然在脑中默唱了几回。

当下,便捧着词回去了。

沉香亭。帝国音乐学院“梨园”特选的十六天团开始演奏《清平调》曲。玄宗一时兴起,命人:取我的玉笛来!亲自吹奏起和声来。太真此时也有了醉意,斜倚在沉香亭阑干上,听着李龟年的唱词,不时饮一口西凉州葡萄酒,脸颊已然绯红。比手中玻璃七宝杯里的酒更娇艳的,或许是李翰林新填的三章《清平调》词:

云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。

若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。

一枝红艳露凝香,云雨巫山枉断肠。

借问汉宫谁得似,可怜飞燕倚新妆。

名花倾国两相欢,常得君王带笑看。

解释春风无限恨,沉香亭北倚阑干。

李白笔下,“春风拂槛露华浓”的“槛”、“沉香亭北倚阑干”的“阑干”,也有被称作“勾阑”的(比如晏小山的“绿勾阑畔,黄昏淡月,携手对残红”),归结起来,都是同一桩物什——栏杆。

两百多年后的北宋,在一个春天里,奉旨填词的柳三变柳永登高凭栏,心情有点忧郁,于是吟了句“草色烟光残照里,无言谁会凭栏意”。

“凭栏”,姿势想想都挺优雅。说来“凭栏意”并非柳永的发明,早些年,北宋大家王禹偁就已经在江南长叹过“平生事,此时凝睇,谁会凭栏意”——不过,柳永的风行度更高。

这旁人领会不得的凭栏意,究竟是什么意?

李白醉眼蒙眬,脑海中所见的是美人的凭栏。那栏杆,大约正是那被称作“美人靠”的,不单面上安了平板可以坐,还在平板的外侧安装了靠背,靠背大多还会设计出曲度,宜人,更宜美人的倚傍。

春日迟迟,美人懒懒地往那儿一靠,于是无端生出些感伤,哪怕再是风月无边,再是被君王眼底的笑意萦绕。 正是所谓“闲愁”。

李白笔下的那一种旖旎风流,竟让后世一些人无端生出猜测:对于倾国倾城的太真(杨贵妃),他难道有非分之想?又继续脑补:所以才有了天宝三年(774,即第二年)李白被玄宗“赐金放还”——李爱卿,你就不必留在朝中了,赐你些钱帛,哪里来的,哪里去吧!

五十年后,白居易在浔阳江头,倒确是同一位绝色女子面对面了一回。所不同的,这女子的风华绝代已是似水流年。嫁作商人妇的女子一曲琵琶弹罢,技惊四座。

她整整衣 裳,回忆起当年京都名妓的过往,“五陵年少争缠头”,豪门子弟争相打赏以博红颜一笑,如今只是“夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干”。白居易此时被贬为江州司马,听罢不禁黯然:“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”

而南唐后主李煜的凭栏,眼前所见更是满目苍凉。 李煜看着帘子外滴滴答答的春雨,悲情到无以复加:“独自莫凭栏,无限江山,别时容易见时难。”

李家的江山已然易主,他也被押解到了汴京,软禁在一个角落。李煜不知道,当他的歌姬唱起“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”的时候,宋太祖赵匡胤终于对他动了杀机。

也不总是悲悲切切。在岳飞的掌心里,栏杆分明感受到了雄性荷尔蒙的偾张:“怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。”此时,时间又过了一百多年,大宋半壁江山已归金国,徽钦二帝被俘身在北地,宋室南渡已经有些年月。身为帝国的将领、铁血汉子,岳飞仰天长啸:“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血!”

大人物小人物来来往往,在栏杆前各抒胸臆。它倒也不作呼应。它不过是个配角——或者说,道具、背景。但很奇怪,这个配角、道具、背景,之于主角,却像是一壶够劲儿的酒——再没有建筑构件像它那样,能随时催生起大千世界的情绪来了。

栏杆也的确只是建筑的配角。

被归到“外檐装修”就能说明问题——它同檐下的挂落、对外的门窗一道,算建筑的外部装饰。

历史却是够长。西周晚期的铜鼎上,已经能见早期栏杆的模样。

汉高祖刘邦当年平叛回来,考察未央宫营建的进度。工程的总负责人、丞相萧何——刘邦最倚重的臣子,被刘邦当场问责:“天下匈匈苦战数岁,成败未可知,是何治宫室过度也?”——天下至今未平,丞相你竟造出这等规模的宫殿来,是不是有些过了?萧何不紧不慢:陛下,“天子以四海为家,非壮丽无以重威”。

刘邦登时没了脾气。

未央宫究竟如何向四海昭告天子的威望?考古发现,未央宫前殿的夯土台基,至今残存的最高处仍达到十五米。

高台上建筑宫殿,殷商就有此传统,所谓天子,自然离天越近越好,那宫殿的台基也就一点点高起来。楚汉战争时被项羽一把火烧了的阿房宫,台基高度已达十米。到了两汉,继续往上发展。

即便未央宫台基高度就是十五米,换算到今天,五层楼高度,断断不是闹着玩儿的。

用什么遮挡以防跌落?栏杆于是登场——如同英挺的御前带刀侍卫,一纵一横间,通透、爽利,满满的安全感。

汉代的栏杆,形制虽说朴素,纵木为栏,横木为杆,却已然进入人生新境界。一块四川出土的画像砖中,三人驱车马,衣角扬起,疾驰过桥,线条平直的桥栏同丰神俊朗的骠骑一道,赫然透出大汉气象。

汉代画像砖中的栏杆

晚明。苏州人计成在他的书房,埋头细细画下一道S曲线。

计成,明代顶级造园家之一,常州吴玄的东帝园、仪征汪士衡的嘉园和扬州郑元勋的影园,都是他的手笔。一部《园冶》,成为几百年来造园以及研究苏州园林的“葵花宝典”。

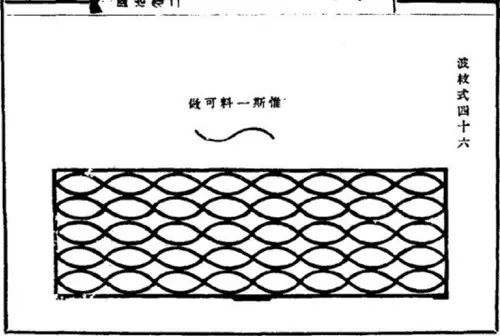

计成在《园冶》中写到栏杆,语调平直,似乎稍嫌冷淡,只说这些年积攒了些栏杆样式,附上图样,以资参考。

计成《园冶》中的栏杆样式

然而,《园冶》三卷,整整一卷给了栏杆,清一色的栏杆图样。

他在S曲线旁注明:只一个构件即可制作。然后,细细地绘下由很多个“S”构成的栏杆纹样——波纹。

按照计成的想法,栏杆的款式大可以随心所欲,因境而变——但一定得简洁,且便于制作。

晚明的奢靡和享乐至上主义,从苏州园林可略见一斑。但这奢靡和享乐主义似乎又是低调的,不是红楼梦里刘姥姥进大观园吃的那一口茄鲞,而是让苏州人张季鹰思归的春天里的莼菜羹。

栏杆在园林里的姿态,亭台楼阁上,回廊水榭边,不正是那应着季节的莼菜,淡淡的,却又风月无边?

它有时同檐下的挂落一道,合成一个取景框,定格下无边光景;有时无比体贴,化身坐凳栏杆,供人随时坐下来,听听风过竹子;再考究些,就装上靠背,等待美人前来一靠;至于“雕栏玉砌”的石栏杆,神色淡定地立在水台、曲桥上,只少了些宫廷的华丽。

在计成眼里,苏州的园林,就应该是“槛外行云,镜中流水,洗山色之不去,送鹤声之自来”,虽是人工,却宛如天成。

文澜阁的栏杆

回到北宋那个春天。

汴梁城里的酒店“孙羊正店”热闹非凡,酒楼正门两侧用栏杆围起,那栏杆纵向的棂条直接穿过上部横着的寻杖,以圈出酒店的势力范围——这栏杆有个惯称叫“杈子”,据说可以追溯至唐五代。

三层大酒楼,栏杆内的格子门都已经悉数敞开。靠着栏杆喝着小酒,才是汴京的春天、汴京的人生!

京城的酒楼自远不至于此。孟元老在《东京梦华录》里说到的超级酒楼——白矾楼,更是“三层相高,五楼相向,各有飞桥栏槛,明暗相通”。“飞桥栏槛”,可见楼与楼之间已经有了豪华人行天桥。

规模?按周密在《齐东野语》里说的,“饮徒常千余人”,那阵仗!

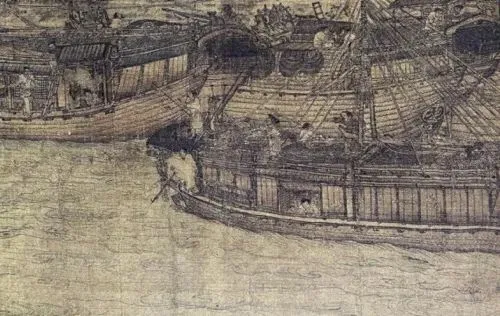

《清明上河图》的另一个酒馆里,有客半个身子趴在二楼包厢的栏杆上,怔怔地出着神。或许已经喝得晕晕乎乎,正好在春日的小风里沐浴一回,又或许正在看着街上的热闹。

按照视线来看,他似乎并不能看到虹桥那边的状况——横跨汴河的虹桥上,已经慌成一团,桥下有大船即将通过,桅杆却还没放下,眼见情势不妙;船工有手忙脚乱放桅杆的,有用撑杆抵住桥洞的;船上乘客模样的,身子慌慌张张探出船栏张望;虹桥下的走道同今日杭州运河边的走道如出一辙,也有人扑在栏杆上,也许是拉船的纤夫;虹桥上,路人甲乙丙丁趴在桥栏两旁指指点点;也有人放下绳索,也许是企图同船工配合,把船拉往另一个方向;甚或有翻过桥栏,踩在虹桥边沿,反手扒着桥栏的,是在做最坏的准备,万一桅杆真撞过来,就合力将其推开,以确保桥的无虞?

张择端《清明上河图》局部

而在汴梁的另一隅,临风喝了一