时间:2022-04-12 11:24:01 来源:凤凰网读书 点击数:212491

很多哲学家都喜欢散步:尼采、维特根斯坦......他们在走路时沉思,思维和脚步一起迈向远方。

走路——这种恐怕是人类最司空见惯的行为,在作家索尔尼的眼中,具有别样的文化意义,而不仅仅是从起点到达终点的通行。在《走路的历史》这本书中,她系统地考察了走路作为一种文化行为的源流发展。

法国哲学家卢梭是其中的关键人物。他在一次步行探访好友的途中,从随身带的《法国信使》一书里获得启发,开始把行走和思考这两件事结合在一起。他宣示:“我只有在徒步旅行的时刻,才想得这么多......能尽情地做回自己”。

在十八世纪的法国,置身于无边无界的自然,一个孤独漫步者的遐想也开始了。

下文选自《走路的历史》,经出品方授权发布。

《时速三英里的思维》

丽贝卡·索尔尼

1►

行者与建筑

卢梭在《忏悔录》一书中评论:“我只有走路时才能思考。一旦停下脚步,我便停止思考;我的心灵只跟随两腿运思。”走路的历史比人类的历史还要久远,但若把它界定为有意识的文化行为而非达到终点的一项方式的话,走路在欧洲只有几世纪的历史,而卢梭首开其端。

这段历史始于十八世纪不同人物的步履,但文人们却牵强附会,将走路推崇为希腊人的贡献。比如古怪的英格兰革命家、作家约翰·赛华尔,便写了一本长篇累牍的巨著《逍遥行》,结合了卢梭浪漫主义与似是而非的古典传统。他在书中评论道:“至少有一点我可以大言不惭,我和古代圣贤一样朴素:我在行走之际沉思。”

自从一七九三年他的书问世后,很多人做过同样的叙述,使古人边走边想成为一种稳固的概念,甚至此种印象也成了文化史的一部分:身着长袍的男子口吐智慧之语,神情严肃地行走在单调的中古世纪风景中,周遭伫立着大理石石柱。

这个信念是由建筑和语言的巧遇而形成的。

当亚里士多德打算在雅典设立一所学校时,雅典城拨了一块地给他。菲利克斯·格雷夫在阐述这所学校的历史时写道:“那儿有阿波罗和缪斯女神的神殿,或许还有其他较小的建筑......一条搭有顶棚的柱廊通往阿波罗神殿,或许还衔接缪斯女神神殿;至于那柱廊是原有的还是当时新 建的,则不得而知了。

该校的名字就是由那条柱廊或走路(peripatos)而来,据推测,该柱廊最初是学生聚集与老师演讲的场所。 因为他们在该处来回行走,后来大家就传说,亚里士多德本人在演讲和教学时是来回走动的。 那批来自该校的哲学家便被称为逍遥派哲学家,或逍遥学派; 而在英语中,peripatetic 意指“一个习惯于走路、到处行走的人”。 就此,peripatetic philosophers 这个名称便结合了思考与走路。 除了这个在一所附设柱廊的阿波罗神殿中设立一所哲学学校的巧合外,思考和走路的结合还有另一段插曲。

智者学派在苏格拉底、柏拉图和亚里士多德之前统驭着雅典人的生活哲学,他们也是著名的走路者,经常在日后亚里士多德设立学校的小树林中从事教学。 由于柏拉图对该学派的严词攻击,使得sophist和sophistry二词至今仍是“欺骗”和“狡诈”的同义字,尽管其字根 sophia实有“智慧”之意。

不过,十九世纪美国的智者学派致力于娱乐式教学与公开演讲活动。 他们到处讲演,以满足一群群渴求信息与观念的观众。 智者学派虽然将雄辩视为取得政权的工具,将劝说和辩论能力视为雅典民主的支柱,但是他们也传授其他知识。 柏拉图在攻讦智者学派时其实有失真之处,因为他将智者学派学者编造为古今最狡猾、最具说服力的一群雄辩家。

不论智者学派的道德操守为何,他们都跟许多只忠于自己信念的人一样,流动性很大。 也许因为他们所效忠的都是难以捉摸的信 念,而一般人所效忠的对象则多拘泥于人物或场所,所以他们经常被迫四处游荡,因为他们的信仰需要逃脱各种束缚。

再者,信念毕竟不像作物,如玉米一样可靠或普遍,因此,要有收获,必须四处寻求支持与真实。 在许多文化中,有许多行业,从音乐家到医生不等,都属于游牧民族,它们对一般地域性的争执具有类似外交豁免的余裕。

亚里士多德本人原先也打算继承父亲的衣钵,成为医生。 在那个时代,医生属于一种秘密旅者公会,该公会自我宣称是医疗之神的后代。 如果他在智者学派时期成为一名哲学家的话,他可能会背井离乡、四处游荡,因为直到他那个年代哲学学派才首次在雅典扎根。

我们现在无法断定亚里士多德和其逍遥学派是否真正习惯于边走边谈哲学,但在古希腊时期,思想和走路再度有了交集,而希腊建筑亦将走路视为一种社交和语言行为。 正如逍遥学派以学校中的柱廊为校名,斯多亚学派也以雅典的柱廊——一条他们经常漫步交谈的彩绘柱廊——为名。

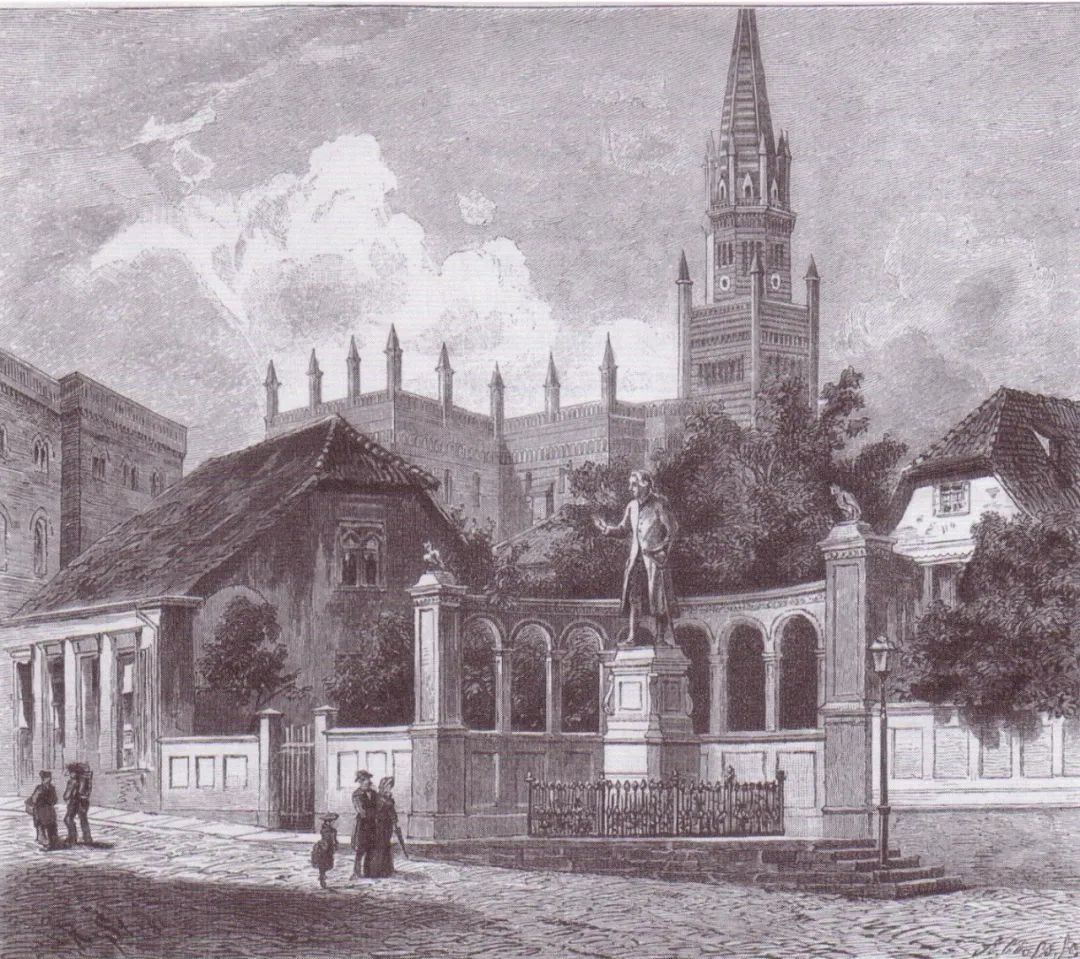

许久后,走路和哲学之间的联系更深植人心,以至中欧有许多地方均以其为名,比如海德堡著名的“哲学家小径”,据说黑格尔曾漫步其间; 又如现已改建为火车站的柯尼斯堡的“哲学大坝”则是康德每天散步的必经之处; 另外,索伦·奥贝·克尔凯郭尔亦提及哥本哈根有一条“哲学家小径”。

从哲学家小径能眺望海德堡风光

走路的哲学家亦不乏其人——毕竟走路是一项普遍的人类行为。 杰里米·边沁、约翰·穆勒和其他许多人都很健行,托马斯·霍布斯甚至在手杖中装置了一个墨水壶,以便在行走时随时做笔记。 身体羸弱的康德每天晚餐后便在柯尼斯堡绕行散步——但那主要是运动,因为他沉思时都坐在火炉旁,凝视着窗外的教堂塔楼。

年轻时的尼采也曾附庸风雅地宣称: “就娱乐而言,我寄情于三件事,三者都给我极大的娱乐——叔本华、舒曼的音乐,以及最后一项,独自漫步。 ”二十世纪,罗素对其友人路德维希·维特根斯坦曾有下列描述: “他经常在午夜来到我房间,然后像关在笼子里的老虎一样,来回踱步好几个钟头。 而且来的时候总宣称,一旦离开我这里,他就去自杀。 尽管睡意朦胧,我仍不愿把他请走。 有天晚上,在沉默了一两个钟头后,我问他: “你是在思考逻辑问题,还是在反省你的罪?”‘ 两样都有。’ 他答了一句,便又陷入沉默。 ”

哲学家喜欢走路。 但是思考走路问题的哲学家却罕有其人。

2►

走路的神圣化

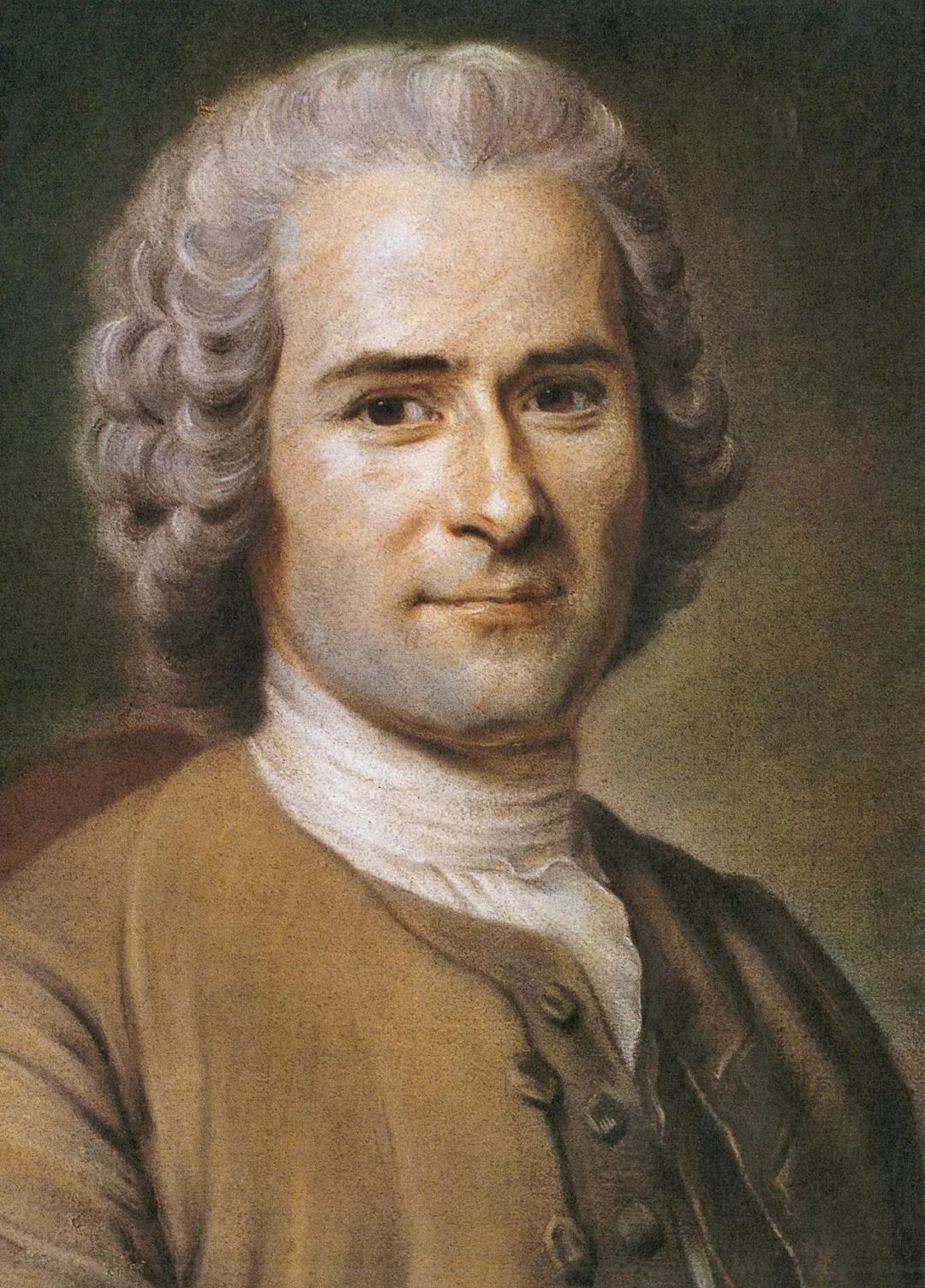

让-雅克·卢梭

卢梭是第一位奠基一座思想的殿堂、将走路奉为神明的人——这里所谓的走路,不是维特根斯坦在罗素房间内来回踱步,而是使尼采步入风景中的走路。一七四九年,作家暨百科全书编纂人德尼·狄德罗因一篇质疑上帝是否善良的论文而锒铛入狱。当时和他交好的卢梭前去探访,从他在巴黎的家到文森城堡的地牢足足走了六英里路。

电影《午夜巴黎》

那年夏天酷热难耐,但卢梭在他那本并非完全可靠的《忏悔录》中表示,因他实在太穷便不得不走着去。“为了消遣”,卢梭写道,“我带了一本书。那天我带的是《法国信使》。我一面走、一面看,结果瞥见第戎科学院所出的一道题目:试问科学和艺术的进步给人类道德带来何种腐蚀与进步?在瞥见题目的那一刻,我便仿佛目睹了另一个宇宙,变成了另一人。”

在此另一个宇宙中的那个人赢得了首奖,而其出版的论文亦以其对这种进步的大加挞伐而声名大噪。

卢梭与其说是个原创性的思想家,不如说是个胆大的思想家。他对既存的紧张情势大肆批评,而对正兴起的感性主义则狂热地赞美。

当时,上帝、君主政体、大自然三者合而为一的主张已经无法再持续了。卢梭以其出身中下阶级的愤恨、卡尔文教派瑞士人对帝王和天主教的质疑、语不惊人死不休的欲望,以及其不可撼动的自信心,成了那些模糊叫嚷声浪的最佳代言人。

在《论艺术与文学》一文中,他宣称知识,甚至印刷术,都将对个人及文化带来腐蚀与削弱的影响。“人类企图摆脱造物主加诸于人的无知状态,但在此尝试中仅产生了奢侈淫逸和奴役下人。”他断言,艺术和科学不会为人类带来快乐,也不会启发自我学习,而只会造成神经错乱与腐化。

如今大自然、善良、单纯合而为一的想法似乎相当普遍,但在当时却是极具煽动性的言论。在基督教的教义中,大自然和人性在人类被逐出伊甸园后便失去了上帝的恩宠,是基督教文明使自然和人性获得新生,即善良具有文化内涵,而非自然现象。

卢梭学派的翻案,歌颂人类和自然的原始状态,以及其他相关言论,是对城市、贵族、技术、世故,甚至神学的攻击,这种趋势一直延续至今。奇特的是,原本卢梭的主要听众,甚至依据其主张从事革命的法国人,长久以来对卢梭的信念已经很少响应,甚至比不上英国人、德国人和美国人。

卢梭在其《论人类不平等的起源和基础》一文和他的两部小说《新爱洛伊丝》和《爱弥儿》中,对这些信念有更进一步的阐述。两部小说以不同方式描绘出一种比较单纯的乡间生活——虽然两者都没有涉及多数乡间居民必须从事的苦役。

他所杜撰的小说人物像他自己在最快乐的时刻一样,都生活在一个没有矫饰的轻松情境中,由看不见的苦役维生。卢梭作品中的不一致性并不重要,因为严格而言,那不是要求真确的分析性作品,而是描绘一种新感性和其所带来的新热忱。此外,卢梭优雅的遣词用字也属于作品的矛盾之一,但也是他的作品被广为阅读的原因之一。

在《论人类不平等的起源和基础》一文中,卢梭描绘了自然状态中的人:“在森林中漫步,没有工业、没有讲演、毋需定居、没有战争、没有任何联系,对伙伴没有需要,也没有加害他们的必要。”虽然他也承认我们不可能知道他所描写的是何种情况。这篇论文毫不客气地漠视了基督教义对人类起源的叙述,以洞见之姿主张社会化的比较人类学。

他虽然复述了基督教人类堕落的言论,但他的立论反其道而行,认为人类不是坠入自然,而是坠入了文明。在此意 识形态中,走路是人类单纯的一个象征,当一个人独自行走于乡间时,代表着他置身自然而外于社会。 这种行者不同于旅人,没有虚饰与夸大的旅行,只是倚仗其本身的体力,而不是人工制作或购买的种种便利措施,比如马匹、船只、马车等。 毕竟自远古以来,走路便是一种没有什么进化的活动。

卢梭常把自己描绘成行人,也宣称自己是这种理想的行者,而他一生中也确实走了不少路。他的漫步生涯起始于某个星期天回日内瓦的行程,他发现他回来得太晚,城门已经关上了。冲动之余,十五岁的卢梭决定放弃他的出生地、他的学徒生涯,甚至他的信仰。

他毅然掉头,徒步离开了瑞士。他在意大利和法国不断调换工作、雇主和朋友,过着漫无目的的生活,直到有一天他阅读了《法国信使》一书,才找到他一生的志向。从那时起,他似乎一直企图实现年轻时自由漫游的梦想。

他描述过一件事:“我忘了自己曾经有一段时间完全自由自在、无忧无虑,就像那七八天......那回忆使我对所有类似的远足都有着强烈的憧憬,尤其是山区步行。除了那段年少轻狂的岁月外,我从未那样旅行过,对我而言那永远是一次美妙无比的体验......有很长一段时间,我在巴黎一直寻求和我有同样喜好的人,每人分担五十路易和一年时间,共同步行前往意大利,除了差遣一个男孩负责背行囊外,任何仆从都不带。”

电影《荒野生存》

卢梭从来没有找到一个真心愿意和他从事这种徒步旅游的人。撇开分担开销,他也从未解释为何需要伴侣一同从事这趟旅游。但每有机会,他就会继续走路。他还在别处如此宣示:

“我只有在徒步旅行的时刻,才想得这么多,活得如此鲜活,体验如此丰富,能尽情地做回自己。走路似乎有什么魔力,可以刺激和活化思想。当我停留在一处时,几乎不能思考;我的身体必须保持活动,心灵才能启动。乡村的景致、一幅接一幅的愉悦景观、开阔的空间、良好的胃口,以及我从走路中锻炼出来的健康,旅店里轻松的气氛,没有任何让我觉得倚赖的东西,没有一件东西让我联想起我当前的处境——这种种都使我的灵魂获得释放,使我的思绪变得大胆而恣意,使我能自由地结合和拣选思想,没有恐惧与局限。”

当然,他所形容的是一种理想的走路,即一个健康人,在愉悦而安全的环境中所从事的旅行。 就是这种步行,被他无数传人引为一种富足的表示,能和自然结合,自由自在,而且有助于操守。

卢梭将行走描写成一种简约的运动与沉思方式。在这期间,他正着手于几篇论文,晚餐后便单独前往布洛涅森林散步,“思考手边准备撰述的主题,直到晚上才回家”。这是引自《忏悔录》中的一段文字。《忏悔录》直到卢梭去世后才出版。一七六二年他的书在巴黎和日内瓦遭焚,被放逐后他便开始浪迹天涯。不过在《忏悔录》完稿前,他的读者便已将他和林间徒步联想在一起了。

一七六四年当詹姆士·鲍斯韦尔前往瑞士纳沙泰尔附近拜访他所景仰的卢梭时,曾写道:“为准备这项伟大的会晤,我只身往外走去,沉吟地漫步在鲁斯河畔,河水潺流于群山环抱的山谷。山头有些怪石嶙峋,有些闪烁着皑皑白雪。”

詹姆士·鲍斯韦尔,英国传记作家

鲍斯韦尔当年二十四岁,和卢梭一样自我意识强烈,而且有过之而无不及。他当时便已知道走路、独处、野外是卢梭所标榜的,所以刻意在拜访前先进行一番心灵洗礼,就像传统晤面时,先打点门面一样。

在卢梭论著中,独处的意义是暖昧的。在《论人类不平等的起源和基础》一文中,他将处于自然状态的人们描述为友善的森林独居者。但在其他比较个人化的作品中,他经常言及独处并非一种理想状态,而是面临背叛与失望时获得慰藉与庇护之所。

其实,在许多文章中,他总辗转探索人是否该和其他同类产生联系,以及如何产生联系。他个性敏感,近乎偏执;他相当坚持自己反传统、唱反调的观念和行为,坚信自己是正确的,因此对其他人的批判往往反应过度。

根据现在普遍的分析,卢梭的文章其实是在散播他的个人经验,他对人类由单纯和恩宠之境坠落的描述,主要反映他离开瑞士后单纯、安定生活的事实,或由童年的纯真闯入国外置身贵族与知识阶层的不安。不管这种分析正确与否,由于卢梭的著作影响力极深,迄今仍少有人能完全摆脱他的影响。

《一个孤独漫步者的遐想》/(法)让-雅克·卢梭 著 陈阳 译/果麦 江西人民出版社/2016

最后,在生命逐渐步向尽头之际,卢梭又撰述了《一个孤独漫步者的遐想》一书。这本书的内容可以说跟走路有关,也可以说无关。

它每一章的名称都叫行走,在《第二次行走》一章中,他述及撰写该书的动机:“一旦决定描述我的习惯性心态,我能设想到的最简单与确定的方式,便是忠实地记录我的独行以及行进间我的回忆与感触。”

这些短文反映了人们在走路时可能酝酿的一连串心思,但没有证据显示他所撰述的思想是某几次外出漫步的收获。比如有些是对某句话的省思,有些是回忆,有些不过是膨胀的感怀之作。总计十篇短文,其中第八、第九篇仍是草稿,第十篇在他一七七八年过世时尚未完稿。内容描述了一个在野外漫步沉思中寻求抚慰的人,他由此来寻求与追忆一个安全的庇护所。

独行者一方面在这世界上行走,一方面又脱离这个世界,怀抱着旅人子然一身的孤立性,而不像工人、居民或团体成员等均有所系属。走路成为卢梭所选的生活模式,因为在行走间,他可以活在他的思想与回忆中,可以自给自足,也只有这样,他才能生活在这个他觉得背叛他的世界中。

这种生活方式也提供了他发表其论点的文学上的位置。就文学结构而言,记载行旅的作品可以自由离题,也可以契合主题立论,不像传记或历史叙事体性质的文体要求那么严格。

一个半世纪后,詹姆斯·乔伊斯和弗吉尼亚·伍尔夫尝试叙述思想运作的方式,从而发展出一种叫意识流的文体。在他们的小说《尤利西斯》和《达洛维夫人》中,主角人物的想法和回忆在步行时展现得最成功。这种没有架构而有关联的思绪,经常和行走衔接在一起,显示走路不是一种可以分析的行为,而是一种即兴的行为。卢梭的《一个孤独漫步者的遐想》是描绘思想和走路关系的最佳作品之一。

卢梭单独行走,他所收集的植物和所遇到的陌生人是他唯一表露温情的时刻。在《第九次行走》一章中,他追忆早年行走的情形——他像是选用不同焦距的镜片、在显微镜下审视他遥远的过去一样,追忆历年行走的种种回忆。

开始时,他叙述两天前步行前往军事学校,然后叙述两年前在巴黎外的一次行走,然后又追述四五年前和妻子在花园的散步,最后叙及一次更久以前的步行情形。在那次行走时,他向一名贫穷的小女孩买下所有苹果,然后分送给在附近徘徊的饥饿孩童。

这种种回忆都是因为见到一名熟人的讣闻而引发的,因为讣闻中提及那名过世女子对孩子的爱心,使卢梭对被自己抛弃的孩子感到愧疚。虽然有些现代学者质疑卢梭根本没有孩子,但是在他的《忏悔录》中,他说他和合法妻子泰瑞莎生有五个孩子,而且都送往孤儿院抚养。

这些回忆所挞伐的,是只有他本人心知肚明的罪状,而他申辩的方式是宣称正如他在几次偶遇时所表露的爱心那样,他对孩童是有爱心的。

这篇论文是对一场想象中的审判所做的思想上的辩护。其结论则转到另一个主题,叙述名气带给他的苦难,以及他无法再默默无闻地在人群中安静地走路了。

这项结论暗示,即使连这种最平凡的社交机会他都被剥夺了,因此只有在回忆中他才能自由漫步。这本书大部分是他住在巴黎、因名气与疑心病而处于孤立状态时写的。

哲学性走路文学起始于卢梭,因为他是最初少数认为详细记录自己运思情况有价值的人之一。如果他是个激进者,那么他最激进的行为便是对私人性和隐秘性重新赋予价值,就此而言,走路、独处和荒野都提供了最有利的情况。

如果他启发了革命,包括想象力和文化的革命,以及政治革命,那么那些革命对他而言都是必要的,那都是为了除去个人自由生活的障碍。他所有才智和最有力的辩论都发挥在《一个孤独漫步者的遐想》一书中所描绘的心灵与生活状 态中了。

电影《午夜巴黎》

他在两次行走中,回忆起他最珍视的乡间宁静。在著名的第五次行走中,他描述他在比尔湖圣皮埃尔岛所寻获的快乐。他在被批判、逐出莫提尔斯后,投奔到那座岛。莫提尔斯在纳沙泰尔附近,是鲍斯韦尔曾造访他之处。

圣皮埃尔岛风光

“这种极大的满足在哪里可以寻获?”他自问,接着便形容一种简单朴素的生活,在这生活中,他除了研究植物与划船外什么也不做。

那是一种卢梭式的宁静王国,拥有不需劳动的特权,但却没有贵族隐居地的世故与社交面。第十次行走是对类似乡居快乐的讴歌,那是他十几岁时和他的赞助人与情人刘易斯·德·华伦夫人共度的一段岁月。那是他终于找到取代圣皮埃尔岛之处的阿蒙农维拉庄园后所撰述的。

他七十五岁去世,留下了第十次行走的残稿。阿蒙农维拉庄园的主人吉拉丁侯爵将卢梭葬在一处遍植白杨树的小岛上,后来该处亦成为众多多情人士前来吊唁的朝圣之处。该处还印有旅游指南,不但指示访客如何经由花园前往墓地,还指示访客应如何感受。卢梭的个人反叛俨然已经成了大众文化。

《走路的历史》

作者: [美]丽贝卡·索尔尼